2011年12月11日全国版、朝日新聞・書評コラム「視線」に

美術家の森村 泰昌氏による「TRANCE-MISSION」の書評が掲載されました。

http://www.asahi.com/be/articles/TKY201302200269.html?id1=3&id2=cabdaccd

アサヒ・ブック・コム

http://book.asahi.com/reviews/column/1207.html

(上記サイト内から引用)

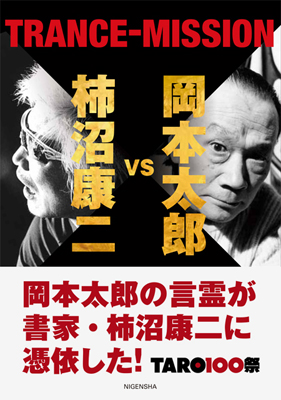

岡本太郎vs柿沼康二 TRANCE−MISSION

[著] 岡本太郎/柿沼康二著

昨今、「書」が盛んである。パソコンが中心の時代にあって、めっきり文字を書く機会が減った。すると逆に、手書き以外の何物でもない「書」の世界が新鮮に見えてくる。年配者のみならず若い世代にも、じわじわと「書」の世界が広がっている。 そんな新しい感覚の書家のひとり、柿沼康二が岡本太郎(1911〜96)の文章から「書」を導き出す。柿沼とタローの競演が本書となった。 タローの言葉はいつも歯切れがいい。有名な「今日の芸術は、うまくあってはならない。きれいであってはならない。ここちよくあってはならない」との発言は、その典型であろう。うまくなく、きれいでも、ここちよくもないが、しかし芸術として一級品であるとはどういうことかと、タローは謎をかけてくる。柿沼はこれに「書」で答えなければならない。 読まれるべき内容と、書かれるべき「書」の形式が一致しなければ、たとえそれが「絵」としてはよくても、「いい書」とはならない。「書」ならではの、この柿沼の格闘が、まるで七色の声を持つ歌手のように、多彩な「書」のスタイルで展開する。 こうして柿沼康二という書家の多彩な魅力が本書にはよく表れているのだが、それは時に抽象絵画のようであり、時に現代書道のお手本のようでもある。しかしその一方で暴走族が壁に残す暴力的な落書きに見えることもある。 ハイアート(高級な芸術)とローアート(大衆芸術)の差異を無化する、この過激な「書」を、岡本太郎はさぞかし絶賛したことだろう。競演は見事に成功したのである。